2024年,对于澳门来说,是一个具有特殊意义的年份,它不仅是新中国成立75周年,也是澳门回归祖国25周年的“双庆之年”。清华大学与澳门的深厚情谊源远流长,从闻一多先生创作的《七子之歌》,到中央工艺美术学院(现清华大学美术学院)师生设计的澳门区旗及区徽,再到国家公派赴澳任教的清华教师,清华与澳门的联系从未中断。清华大学环境学院自20世纪90年代初以来,与澳门相关部门和大学建立了紧密的合作关系。30多年来,清华环境人与澳门同胞心手相连,和衷共济,支持澳门环境学科建设发展及环境保护科技研究,为美丽澳门建设贡献着自己的力量。

01助力开启澳门环境学科人才培养新篇章

清华大学环境学院与澳门环境学科的建立与发展有着极为密切的关系。本科毕业于清华大学土木建筑系给水排水工程专业、博士毕业后在清华大学环境工程系任教的王志石教授就是澳门环境学科的创建者,是澳门环保事业的参与者与亲历者,也是清华大学环境学院与澳门的纽带。

1987年《中葡联合声明》签署后,为了确保澳门平稳过渡和满足回归祖国后“澳人治澳”的人才需求,内地众多高校的优秀教师被选派至澳门大学任教,其中就包括王志石。王志石于1991年受国家教委和清华大学公派赴澳门大学任教。

刚到澳门大学时,王志石所在的科技学院只有设在土木工程系下面的市政工程专业,远远不能满足澳门面临的日益突出的环境问题对人才、科研技术方面的迫切需求。他组织开设了一系列环境工程本科、研究生相关课程,并组建了环境工程实验室,参与组建了水力学实验室。在他的努力下,澳门大学土木工程系改名为土木与环境工程系。这与清华大学环境工程系的发展异曲同工。“有环境这一块儿了,它实际上和土木对称了”,王志石说。在此基础上,“环境工程、大气环境、固体废物、循环经济、环境影响评价的教学与研究,都开展起来了。”

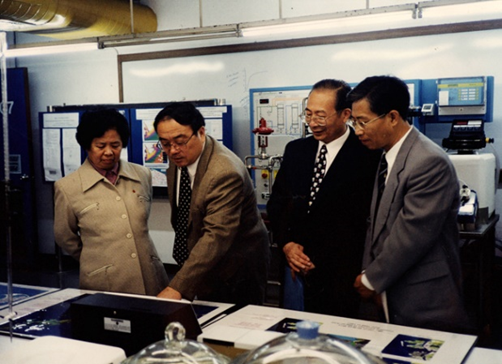

1999年10月,周礼杲教授(右二)、王志石教授(左二)陪同贺美英书记、张再兴教授参观澳门大学环境工程实验室

2005年,王志石从清华大学退休。2014年他再次从澳门大学荣休,并受聘于澳门科技大学,出任环境研究院院长,继续为澳门的环境人才培养发挥光和热。

30多年来,王志石把自己最富有创造力的年华、热情和智慧奉献给了澳门的环境教育和环境与城市发展研究事业。他开创了澳门大学的环境学科,曾任澳门大学科技学院科研中心主任、澳门科技大学澳门环境研究院院长,为澳门特区政府统筹全澳环境保护工作提供咨询。因贡献卓著,王志石先后荣获澳门总督韦奇立、澳门特首何厚铧颁发的“专业功绩勋章”。

除了王志石以外,中国工程院院士、清华大学环境科学与工程研究院院长、环境学院教授郝吉明也可以算是半个澳门人。他不仅在担任清华大学环境系主任时就对澳门开创环境工程新领域给予支持,还担任澳门大学兼职教授并且亲临授课。他经常前一天在澳门大学给本科生上完课,晚上飞回北京第二天给清华的研究生上课。他还多次为澳门大学、澳门科技大学的师生作专题报告,促进了清华大学与澳门大学在环境学科建设上的共享与交流。

02携手共绘澳门绿色发展新画卷

清华大学环境学院与澳门的环境事业“合作无间”。环境学院与澳门大学在澳门水域污染、空气与噪音污染、城市热岛效应、遥感技术应用、环境污染与评价等领域进行了广泛合作研究,并取得了丰硕成果,为澳门的社会、经济发展起到了积极作用,也为澳门特区政府制定相关政策和法规提供了科学依据和范例。

早在2000年,郝吉明院士就牵头开展了“澳门机动车排放污染综合控制示范”项目,并取得了一系列重要研究成果。王志石教授、时任清华大学环境科学与工程系主任陈吉宁教授和杜鹏飞副教授于2002年共同编写了《澳门环境与城市发展科学研究》,其中收录了清华大学与澳门大学在环境与城市发展领域的合作研究成果。环境学院张晓健教授、刘文君教授团队曾先后与澳门自来水公司范晓军校友合作开展了供水管网生物稳定性、紫外消毒技术的研究工作,为保障澳门供水安全作出了贡献。2010年,在环境学院承担的“澳门机动车排放污染综合控制示范”“澳门电子废物管理与污染控制示范”等合作项目基础上,科学技术部社会发展科技司与澳门特别行政区环境保护局签署了“内地与澳门节能与环保科技合作研究意向书”,对于内地与澳门在节能与环境保护领域的科技合作起到了重要推动作用。2012年,在郝吉明的推动下,清华大学环境科学与工程研究院与澳门环境保护局签署“关于开展环境政策、环境技术研究以及环境能力建设培训的合作意向书”,标志着双方在相关领域建立了更紧密的伙伴关系,尤其在环境管理、环境科学技术研究以及环境专业能力建设及培训等方面。此外,郝吉明多次带队参与澳门国际环保合作发展论坛及展览(MIECF)并作主题演讲,与澳门学者共同探讨环境保护科技与政策。

2012年,郝吉明院士同时任澳门环境保护局张绍基局长签署协议

时任科技部副部长徐南平(右六)与郝吉明院士(右五)、李金惠教授(右四)、王伟教授(右三)、李广贺教授(右一)、汪诚文研究员(左三)、吴烨教授(左二)等在2016年MIECF会议合影

郝吉明院士在2022年MIECF论坛上发言

2015年,在清华大学环境学院的支持下,澳门科技大学成立了澳门环境研究院,王志石担任首任院长。环境学院郝吉明院士、王伟教授、李金惠教授、吴烨教授、刘丽丽博士和宋庆彬博士等一行6人作为特邀嘉宾出席了会议活动并作专题报告。由此,清华大学环境学院与澳门建立了更加深度的合作关系,为澳门的环境研究工作提供更多支持。同时,也为推动澳门高校与清华大学、澳门与内地之间的合作交流发挥了重要桥梁作用。

郝吉明院士(右二)、周礼杲教授(左二)、王志石教授(右一)、李金惠教授(左一)于“澳门城市环境和发展研讨会暨澳门环境研究院成立仪式”合影

近十年来,环境学院与澳门在环境领域的合作与交流不断深化,为澳门打造环境友好型、可持续发展以及资源节约型生态城市提供了深入的分析和战略规划,为澳门的绿色发展贡献了宝贵的智慧和力量。例如,李广贺教授从环境科技需求、核心技术、关键材料及装备等多维度助力澳门在土壤与地下水环境治理领域的技术创新与能力提升。李金惠教授团队完成“澳门典型电子废物设备应用及后续处理研究”“澳门巴塞尔公约履约及相关管理制度研究”等研究工作,在固体废物全过程管理与评价、电子废物回收利用技术、温室气体核算及减排策略、可持续城市建设等领域与澳门环境研究院开展了合作。王书肖教授承担了澳门环境空气质量标准研究,为澳门环境保护局2020年发布《澳门环境质量标准-大气环境质量标准(试行)》提供了重要支撑。吴烨教授负责“澳门电动车实际道路测试运载计划”“澳门在用车排放检测标准和新车/环保车型标准研究”等研究,在真实道路排放研究方面与澳门环境研究院开展联合研究,帮助完善区域排放清单、优化排放控制策略并支撑机动车排放法规制定,为澳门机动车排放控制体系建设提供了关键技术支撑。温宗国教授与澳门环境研究院共同深入探讨区域多源固废代谢机制及减污降碳路径优化方案,为建设“无废湾区”提供科学支撑。此外,赵明副教授作为项目负责人,与澳门科技大学等单位联合开展国家重点研发计划项目,致力于澳门城市固废源分布式联产绿氢-绿电技术的开发与示范。张少君副教授研究生期间以澳门为案例城市,开展交通排放和污染模拟研究,目前也在与澳门开展清洁交通领域的合作研究。这些富有成效且多元化的合作,为澳门的环境保护和可持续发展奠定了坚实基础。

03双向奔赴贡献可持续发展新澳门

环境学院与澳门的深厚情谊背后,是清华环境人的双向奔赴。据不完全统计,除了学院的老师们,共有25位清华环境人与澳门结下了不解情缘,其中有16位来自澳门的学生来到环境学院学习,很多校友毕业后投身于澳门的环境类政府部门、公用事业以及高校,活跃在环境规划、污染防治、自来水管理、地下水道管理、灾害管理、环境卫生、垃圾分类回收等多个领域,用自己的行动彰显了清华环境人的责任感和使命感,为澳门、国家乃至全球的可持续发展贡献着自己的力量。

1983级校友范晓军,在环境学院完成本硕博学业后,于澳门回归之年1999年加入苏伊士集团旗下澳门自来水公司,现任公司董事总经理。1996级校友欧志丹,曾任澳门环境保护局职务主管,现在澳门大学专注于环境法的研究。2001级校友吴时要毕业后加入澳门环境保护局,现任环境规划处处长,负责澳门环境保护、减碳策略等规划研究工作。2001级校友何万谦完成博士学位课程后加入澳门市政署排污设施处工作,现任道路渠务厅厅长,负责道路、渠务及休憩区的维护与建设工作。2004级校友周艺莹,毕业后前往伦敦帝国理工学院深造并获得硕士学位,目前亦任职于澳门市政署担任职务主管,负责本地城市清洁、环境卫生及垃圾收集设施优化等工作。2004级校友赵倩,毕业后于美国斯坦福大学和新加坡南洋理工大学获得硕士学位,其后在北京从事挥发性有机物(VOCs)治理和低碳服务行业,2021年移居澳门,现就职于澳门振华海湾工程有限公司,参与在澳门的生态环保业务开发及海洋工程校企合作等科研工作。2006级校友陈洵欢,在澳门自来水公司供水部担任工程师,负责智慧水务、数据分析和预测等工作。2008级校友原佩琪,曾随吴烨开展机动车污染排放相关研究,现服务于澳门环境保护局。2014级校友邝耀濠,毕业后赴南洋理工大学深造硕士,目前在澳门参与多项环境工程项目建设。2018级硕士校友鲁京,在澳门环境检测及监测行业深耕多年,现任佳力高环保科技测试有限公司技术负责人。2020级硕士校友李腾峰,在校期间主要从事供水管网漏损控制的研究,并积极推动了环境学院与澳门自来水公司之间的合作,成功建立了“清华大学环境学院学生实习基地”,并推广了产学研深度融合的相关项目,目前担任澳门市政署高级技术员,负责监管市政建设工程。此外,2021级硕士校友黄薇润,在校期间主要从事固体废物全生命周期管理研究,曾在联合国工业发展组织实习,围绕环境、社会和治理(ESG)理念的发展和改革、可持续农业发展等课题开展研究。宋庆彬校友曾在王志石教授和李金惠教授指导下开展博士及博士后研究,现为澳门科技大学副教授,主要研究方向为双碳背景下固体废物全过程管理及资源化技术、城市节能减排及减碳策略等,积极推动并对接了清华大学与澳门科技大学在环境领域课程建设、人才培养以及科研合作等方面的深度交流与合作。得益于母校的培养,他们在各自的岗位上表现出色,为澳门的环境事业作出了重要贡献。

范晓军校友参加环境学院1983级环31班入学40年交流汇报会

除了已经毕业并耕耘于澳门环境事业的校友外,有两位同学仍在求学之路上精益求精。其中,2019级本科生程浩生,本科毕业后在清华大学苏世民书院继续攻读硕士学业,同时成为牛津大学罗德学者,是澳门首位获此殊荣的青年,致力于气候外交和能源系统低碳转型研究。2021级本科生梁双弦,现就读于环境学院全球环境国际班,曾在威尼斯国际大学交换学习,担任班长、环境学院旗舰项目模拟联合国气候变化大会(MCCCOP)主席团成员等职务。相信这些来自澳门的清华环境学子,未来也将成为漫长环保路上的贡献者,甚至引领者,继续为世界可持续发展作出贡献!

澳门回归祖国25年来,经济取得跨越式发展,人均本地生产总值由1999年的113,000澳门元提升至2023年的559,495澳门元,增长近5倍。然而,伴随着城市发展,澳门的环境及城市承载力等一系列问题逐渐浮现。清华大学环境学院与澳门携手应对挑战,在环境学科建设、科学研究和人才培养方面共同交出了一份沉甸甸的答卷。未来,双方将继续深入探索全方位、多层次的合作模式,持续为澳门的可持续发展注入源源不断的智慧活力,携手书写绿色澳门建设的崭新篇章。