当海子把《瓦尔登湖》《康拉德小说选》等装进书包,踏上开往山海关的火车时,他肯定不会知道命运正睁大眼睛注视着,看他在车轨上生命解脱最后一缕青烟冉冉升起,未来无数个春天的脚步声纷至沓来,暖和的风中他的诗他的名字随之轻轻飘逸。

上世纪八十年代的中国,那是怎样一个觉醒和迸发的年代,文艺的春天,诗歌的盛季。海子创作了《亚洲铜》《阿尔的太阳》《麦地》等200万字的诗歌、文学作品,而我所在的清华校园,也正如我在一篇文中所述:“当时感觉是全校上下,满是文艺创作细胞。宿舍楼道里,是每个班级或系里的墙报,上面各类诗歌文字山花烂漫。”

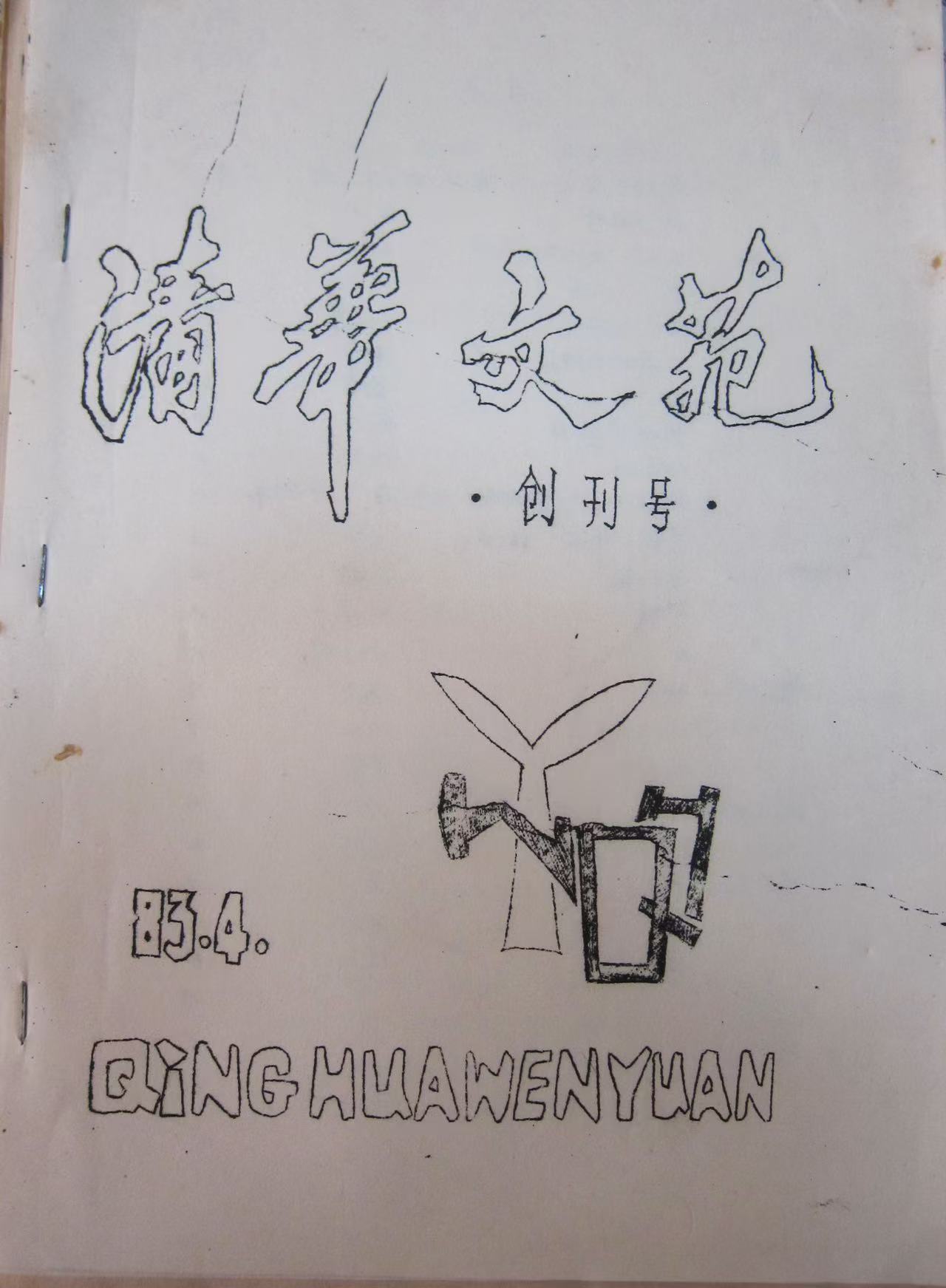

海子1983年出版了自己的第一本油印诗集《小站》,其中收录了他创作的《高原》《以山的名义,兄弟们》等25首诗歌。对当时的大学生,能够这样出作品集实属不易。记得我们清华80年代文学社,声势浩大参与者众多活动不少,但受限于那时的落后贫乏,印刷条件简陋,我当文学社社长时主编的期刊,都是铅打蜡印的。

好在历经海内外多次搬家迁移各种大变动,我还算保存了大部份文本资料:从1982年12月文学社全校征诗得到三百余首投稿,我欣喜之余写在清华大学学生会简报的随感《余味》,到1983年4月我主编的首期文学社刊物《清华文苑》,到后来文学社其他不同校友1984—1985年主编的几集《清华文学》、《清华文学》诗增刊,到八十年末九十年代初我拓宽发展到校园之外发表作品的《诗神》《北京文学》等,许多那时的日记,期刊和报纸。

一首在刊物上发表的诗,不过几块钱的稿费,但它已足够让人兴奋。那时的岁月,我们贫穷又富裕,除了诗,一无所有。

1989年一月,海子自杀两个月前,我们俩向家乡报纸《诗歌报》的投稿被同时发表在同一期上,他的诗写大海,但不是春暖花开时的大海,而是七月的大海,海水没顶,那幸福的闪电没有再现,它被汹涌巨浪吞噬。我描写的是我钟爱的青鸟,它们在金色湖畔翩翩飞翔,但昙花开放的白夜,曼陀林的八弦,在风之手指下舞蹈太久,直至猝死。

村上春树的青春恋爱小说《挪威的森林》里有一段流传甚广的话,“死并非生的对立面,而作为生的一部分永存”。海子年轻悲壮的死,从某种意义上来说成就了他文学上的重生,这种极端毁灭方式让人们更深切地看到他的挣扎,他的幻想,他诗人的敏感和才华。

但我不相信他这是在有意践行比如唐朝柳宗元所倡导的“宁为有闻而死,不为无闻而生”,海子只是累了,在生活的重重压力下无力还击,只能撤退。但他在临行之前,自觉不自觉地完成了作为一个诗人在人间该做的工作。

于是我们记住了他和他的诗句,说到戈壁,便想起他夜色下经过的德令哈,那雨水中的荒凉与寂静;看到白云下一片蔚蓝海面,眼前广阔绿草,万花盛放,一句“面朝大海,春暖花开”便会油然而生。

想起我以前工作时的上司玛格丽特,她与癌症搏斗多年后终于不敌,于2018年离开了我们。但他的先生时不时会在脸书(Facebook)上提到她,或者是一帧过去美好时刻的照片,或者是几句想念的语句。每到玛格丽特的生日,他都会放上许多玛格丽特以前和家人的照片,还有她拍摄的艳丽开放各种鲜花照片,他标注说生日快乐,玛格丽特,70岁,71岁了……就好像她仍然活着。

这让我们一下子就记起她。我们于是在一个人的坚持中,一次一次重新看见玛格丽特的笑容,回忆和她曾经的交往,她的种种宽容和善良。

玛格丽特以前和我聊天时谈到她女儿青春期时强烈的反叛,她当时身心交瘁但绝不放弃的各种努力。而我现在看到的是她的女儿已经成长为一个成熟的女人,一个也有着一个女儿的妈妈,在每一个母亲节,写对玛格丽特感谢和思念的话,语言诚恳令人感动垂泪。

玛格丽特没有来得及看见她女儿孩子的诞生,但我想她在天之灵一定会很欣慰,她的女儿不停地带着孩子去墓地看望她,给孩子看她的照片,讲她的故事,想让外婆仍然存在于孩子的生活里。

常听人说这句话:死亡不是结束,忘记才是。世上所有的人,诗人、政客、艺术家、科研者、教师,妈妈……当他们实实在在做完做好该做的事时,他们走了,但因为他们的创造和奉献,仍旧会留在人们的记忆中。

永远不会是《记忆传授人》(The Giver)描述的荒诞场景,那样由挑选的某一个人承担“记忆传承者”的职位,来接受和保留人类之前所有的记忆。记忆是每一个在这片土地上走过,在时间流水中淌过的我们都拥有的最珍贵收藏。

那么,多少年后,春暖花开时, 谁记得海子,谁记得你?

作者古丽蓉,自1981年起在清华大学学习十年,在校期间曾任清华文学社社长。1991年赴美约翰霍普金斯大学学习,现任职于美国农业部。著有诗集《再见雨季》、《初夏的玫瑰》,散文集《生命树》。